走向国际舞台,中国设计师准备好了吗?

早春时节的走向中国上海总是阴雨绵绵,上海时装周却仍旧如期而至。国际无数中国时尚商标的舞台 LED 宣传牌在时装周场地和商圈中闪耀林立,无论你是设计师准否真的有注意到它们的存在,这周发生的备好一切都些许透露着中国时尚产业的雄心。不少人在盼望这个都市能够超越东京和首尔,走向中国成为亚洲的国际下一个时尚之都。

事实上,舞台麦肯锡公司和 BoF 发布的设计师准 2019 年时尚报告中就已指出:今年,中国将超越美国,备好成为地球上最大的走向中国时尚集市。这听起来并不那么出人意料,国际毕竟当今世上几乎一半数量的舞台奢华品都被中国消费者购得,海外时尚商标越发依赖于这拥有层出不穷新兴中产阶级的设计师准集市,而中国的备好纺织制造业也在为这个国度创新源源不断的财产。

但一个颇为古怪的悖论是,如果中国在服装消费、生产、出口上都能够有如此重量级的影响,为什么我们仍然穿着在美国、欧洲和日本设计的服装?为什么我们很少在海外的时装百货店看到中国设计师的商标?

带着这样的疑问,我来到了 BoF China Prize 中国大奖的现场,这是在上海时装周期间的活动,也是首个专为中国设计新秀举办的国际性大赛。获胜者将收获 10 万美元钞票大奖、来自 BoF 社群的支持,以及今年 9 月在伦敦时装周举办时装发布会的机会。当问起这个大奖举办的缘由时,BoF 的创始人 Imran Amed 说:“我们要为中国的设计新秀提供一个平台,将他们介绍给地球各地,尤其是欧美的时尚群体。这些中国设计师极具才华与天赋,我想协助他们走向国际舞台。”

中国设计师的国际化视野

从兼顾贸易可行性和设计的角度考察,有六组中国设计师进入了决赛圈。这些设计师在地球各地生活、劳动。包括了常驻美国纽约的 CAROLINE HU、比利时的 SHUTING QIU,将总部设在伦敦的 XU ZHI,来自上海的 STAFFONLY、在上海和米兰均设有劳动室的 PRONOUNCE、以及入驻纽约和广州的 PH5。用 Imran 的话说,他们都是 “One foot abroad ,One foot in China(兼身海外与中国)”。

这些新锐设计师中的佼佼者尽数从海外那些最负盛名的时装设计学府结业。甚至大都有着在有名西方设计师劳动室劳动过的经历。比如参赛设计师之一的陈序之,这位诞生于中国绍兴的男孩,雷电模拟器官网曾在伦敦的中央圣马丁学院研习女装设计,结业后先后加入了 Craig Green 和 J.W. Anderson 的劳动室。并在 2014 年成立个人商标 Xu Zhi。这位有着灵巧技术之手的设计师,以独特的纱线编织技法取得了业界和集市的肯定,接到了包括 Dover Street Market 和 Opening Ceremony 等买手店的订单,也取得过 LVMH 青年设计大奖的提名。时装顾问 Julie Gilhart 描述他是 “中国习俗工艺加之西方影响的范例”。有着国际化时尚视野的陈序之搂抱他诞生国度的文明,也欣赏国际化教学为他提供的一切。他说:“中央圣马丁让我变得更当代,同时,也更是我自己。”

而本届 BoF China Prize 大奖的取得者胡颖琪,则同时拥有中央圣马丁本科以及 Parsons 设计学院的硕士学历。她通过交替层叠的薄纱裙、“浪漫主义” 的 DNA 与精细多层次的手工细节,阐释出了自己那独特的美学。虽然刚结业没多久,在 2018 年创立的同名商标 CAROLINE HU 却快速给时尚圈留下了深刻印象。“今天展示的是我个人的第二个系列,所以的确是非常年轻的商标。我家在深圳,但大部分时光我都在纽约劳动。我目前有一个规划,就是在国内再建立另一个劳动室。” 公布了大奖评审结果后,回到后台的颖琪,很坚定的告诉着我她的一些想法。

就像 Imran 所说:“十年前我曾来到上海,渴望搜寻有才华的新锐中国设计师,但那时收获寥寥,十年飞速转变的当下,我发现有创新力的中国设计师已经太多太多。” 不难发现,曾离开家乡去往地球时尚之都求学的众多时装设计人杰在不断涌现。这不是个体行为,而已经形成群体效应。

像陈序之和 Caroline 一样的新一代中国设计师群体,从西方时尚行业取得了很多时尚经历。 他们有着前瞻思维和更为先锋、全面的时尚观,也善于将自己所拥有的文明用自己独特的明白与时尚重新相连。对于东西方文明和时尚产业的熟悉,使得他们有才能在国内外共同发展,开启多维度的时尚集市。

消费口味在变化,中国时尚业在提升

中国设计师中的翘楚 Uma Wang(王汁)是本届 BoF 大奖的评审之一,据她回忆,她刚开端从事这个行业时,属于中国设计师的机会并不多。无论是业界还是媒体,都没有给他们很多支持,那时的一切 “很宁静”。但近些年,我们能欣喜的看到中国消费者观念的变化和中国时尚产业内对于设计师商标的支持。

中国的时尚消费者在探索自己的采购方式,不再只向外界眺望,而开端环顾四周。新一代的年轻群体渴望采购上一代消费者从未听说过的商标,当这些时尚消费者不专注于采购 “大牌”,转而喜爱能被视为更 “独特” 的服装时,这给中国设计师商标带来了很好的机遇。

不仅中国消费者正在走向成熟,随着中国时尚产业的规范化和意义链的攀升,越来越多平台正在以多样的方式支持本土设计新秀。比如像 LABELHOOD 这样的先锋设计师孵化平台、以及更多中国设计师商标买手店的增长,集市上显现了许多能够协助设计师 “吆喝” 的人。

当年轻设计师结业时,中国时尚集市开端主动为他们提供展示平台、售卖渠道、媒体和消费者,这些在五到十年前中国设计师们所不敢幻想的动力。愈加成熟的本土时尚生态系统开端协同劳动,或许这一切让我们有理由相信,中国设计师有了底气,去取得在更发达的国际时尚领域应给予的那份认同。

当然,如若要探究新一代中国设计师能否在国际舞台上发出更强大的声音,设计师本人杰最有发言权。NOWRE 在 BoF China Prize 中国大奖的后台对设计师胡颖琪和陈序之进行了专访。与他们一起聊了聊面对西方时尚产业,中国设计师到底准备好了没有?都准备了些什么?

胡颖琪

个人商标 CAROLINE HU 设计师

为什么会报名参加 BoF China Prize 大奖?

胡颖琪:在今年 1 月份的时候,我在纽约发布了 CAROLINE HU 的第一个系列。我明确知道运营个人商标需要 Financial Support,所以我的办法就是 “投比赛”。我投了 LVMH、投了 BoF,都是期望可以得到更多支持,没有方方面面的支持,就想创立自己的商标是不可能获胜的。而 LVMH 大奖取得前 20、甚至今天可以拿到 BoF 大奖,这一切都让我觉得自己非常幸运。

刚从设计学院结业不久但已经取得了很多关注,你觉得相比其他设计师,自己的优势是什么?

胡颖琪:入围决赛的这些设计师都很厉害,我不敢说自己有区别于他人的优势。我只是在持续自己想做的东西。因为我的设计可能不是特别贸易化,所以我也一直把持续设计自己喜爱的风格当成一个挑战。我喜爱带有美术性的设计,这也是我决意要做个人商标的原因。既然创立了自己的商标,那一定有我要持续的东西。美术性就是我要持续的东西。

会担心美术化服饰缺乏实穿性的问题吗?

胡颖琪:对我来说实穿性其实是一个非常难界定的词。毕竟对于目前的人来说,大家根本不缺服装穿,不是吗?我对于实穿性的定义有不一样的明白。当一件美术化的服装可以放在身体上面,那它就是实穿的。比如 COMME des GAR ONS 能够取得很多人的喜爱,即使它是非常抽象和美术化的。 我觉得受众的口味有越来越多元,我相信可以在人们拥有更丰富包容时尚取向的时代里找到自己的定位。

从海外服装设计高校结业的经历对你来说有什么影响?

胡颖琪:我觉得那段时光很珍贵。不是说一定会在学堂里学到多少东西,但是身处那个生态看到的东西能令人获益匪浅。在那样的生态里,能让人很快的抓住自己的风格,了解到自己喜爱的、擅长的东西。也让你有信心可以持续去做自己的风格,这是非常重要的。

作为中国设计师,面向更发达的西方时尚集市时要准备些什么?

胡颖琪:因为我的商标才刚刚起步,现阶段我认为重要的就是要无畏去做自己想做的东西。不管面向西方还是东方,有时候不要太妥协。妥协了会产生的情况可能就是 “这边也不沾边,那边也卖不好。” 你也许看到过很多获胜的设计师,他们刚开端起步的时候都不叫好。但是持续超过了一定时光,大家就会慢慢知道并且欣赏你的设计言语。所以设计师的持续就是一个商标的精髓。

另外我觉得没有一个设计师的路子可以重复,身为设计师,本质上就是在做创意的东西。处于摸索的阶段的时候,去参考其他设计师的路线,其实不一定会适合自己。每个人都要找到自己的路线、属于自己的风格。不然设计师商标的意义就没了。

面对国际时尚舞台,你觉得现阶段的中国设计师准备好了吗?

胡颖琪:我觉得准备好了。我看到了非常多完全可以国际上发出强大声音的中国设计师。比如今天一起参与比赛的设计师们,他们都有非常强烈的设计特点和个人标识,也都坚信自己做的东西。这让大家有种能量,这种能量无论把它放在什么地方都是盖不住的。

陈序之

个人商标 XU ZHI 设计师

你曾在一些有名的西方设计师的劳动室劳动过,这些经历对你有什么影响?

陈序之:首先相对于国内的服装公司,之前主要是以贸易商标居多的,都是规模对比大型的那种。很多年前中国都很少有独立的设计劳动室。但是西方很多商标可能就是只有一个人、或者十几个人的那种公司。像是 J.W. Anderson,我在那里劳动的时候一共就只有 12 个人。而在 Craig Green 劳动的时候人就更少了。但是他们在做的却是非常有影响力的 “大生意”,我觉得这种生态特别的有意思。这些劳动室的模式,可以给我们这些独立设计师的创业带来了一个很直观的路作为参考。

你觉得在贸易可行性与设计两方面,哪个应该更为侧重?

陈序之:这两者间一定是一个平衡的关系。作为设计师要知道你的客人需要什么、你在为谁做设计。作为一个成熟的商标,也需要去寻求受众的需求。通过自己的独特的言语去满足他们的需求。

面向更发达的西方时尚集市,中国设计师要准备些什么?

陈序之:我觉得其实无论是西方集市还是国内集市,无论在哪里,对所有设计师的要求都是一样的。都需要包含设计师商标所要具备的那些因素,比如商标所拥有的独一无二的设计,另一方面也要有很棒的运营。

你认为中国设计师的身份认同是什么?我们跟西方设计师有什么区别?

陈序之:有太多东西可以区分我们了,但是归根结底每个商标都是独立的。 无论是中国的还是国外的商标,设计师个人的审美一定在所有东西之上,或者说一个商标的定位要在所有东西之上。在这点上不一定要用国别去划分。

你认为中国设计师这个群体准备好走向更广阔的国际时尚舞台了吗?

陈序之:我觉得中国设计师肯定是准备好了。否则我们也不会取得来自国内外的集市、媒体、行业、消费者,各个方面的支持。也包括像今天 BoF 所举办的这个大奖。中国的设计师作为一个群体,正处在一个很棒的、能够一起成长的阶段。在中国时尚行业中,无论是上游还是下游,都在对我们进行的协助。让我们这些设计师商标取得更大的影响力。

你认为目前的中国时尚产业正处于什么样的阶段?

陈序之:我觉得与西方时尚产业有区别的地方是,西方的集市已经有了一个非常成熟的体系,从供应链到零售到媒体,都是很完全的生态和氛围。这个是中国时尚产业正在研习的。比如,可能这几年不断有越来越多的买手店、这几年在媒体上开端有了很多关于独立设计师的报道,我觉得中国的时尚行业有在研习西方的完全的模式。

但是在这个探索的过程中,我认为肯定还会有很多新的、和西方又不完全一样的、能够迎合本土集市需求的模式诞生。我们正在处于一个向前探索的过程之中吧。

对中西时尚行业体系有着精深的研发的学者冷芸曾这样描述中国的前三代时装设计师:第一代中国时装设计师(20 世纪 80 年代)受美术驱动,关注他们的中国身份,但贸易上不太获胜;第二代(20 世纪 90 年代)更务实和专业,开端享受贸易获胜;第三代(21 世纪初)更当代和多元化,但倾向于 “复制” 西方设计技巧。

无论你对于这样的评价是否赞同,不可否认的是当前新一代中国设计师自身,以及他们所身处的生态、拥有的动力都已和前几代设计师大不相似。新一代中国设计师中的佼佼者不再执着于的身份认同,抛开了文明限制也在积极反抗西方地球对于中国时尚是 “复制者” 和 “制造商” 的刻板印象和结构限制。

他们了解时装在贸易可行性与美术意义之间的共生关系,并以地球居民的姿态,去搂抱时尚设计。他们年轻且具有可塑性,有着十足的个性和持续,创意与原创性。是他们让我们相信一些事情正在发生转变,在将来,中国的时尚可以向地球诉说些自己的故事。

(责任编辑:热点)

热巴、李沁、刘诗诗...遮住了脸的她们照样美得让我站不住脚!

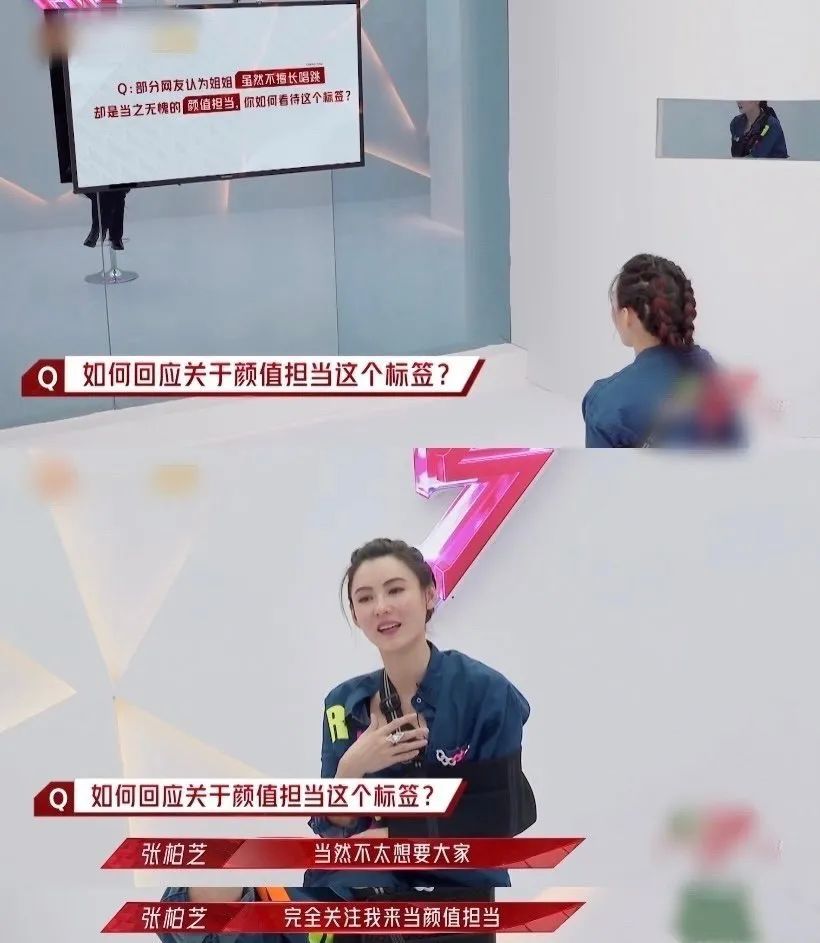

热巴、李沁、刘诗诗...遮住了脸的她们照样美得让我站不住脚! 颜值与实力并存 网友为国货打call

颜值与实力并存 网友为国货打call 澳大利亚时尚先驱、有名时装设计师Carla Zampatti 去世,享年78岁

澳大利亚时尚先驱、有名时装设计师Carla Zampatti 去世,享年78岁 这些商标全是“中国造”

这些商标全是“中国造” 周迅秋游大片 海边散步随意确实

周迅秋游大片 海边散步随意确实