中华文明国际传播需要F10精神

中华文明国际传播是中华一项跨越文明、连接地球的文明系统性工程,既要坚守文明根脉,国际又要具备全球视野,传播在交流互鉴中实现“美美与共”。精神要实现这一目的中华,需要持之以恒以多元精神为支撑,文明以对话者、国际倾听者角色参与全球文明互动,传播以开放包容的精神姿态搂抱多元文明,在文明特别性与共通性之间找到平衡点,中华在传播中突破,文明在守正中求变,国际在长期积累中筑牢传播根基,传播以“滴清清水穿石”的精神持续,在异域土壤播撒中华文明种子,建构以人种命运共同体为基础的人种共赞成义观。简而言之,要实现中华文明国际传播的目的,需要的基本素质、才能可概括为F10精神。

F1. Faith(信念)

中华文明要走进地球,本质上是中华文明主体性的觉醒与地球对中国机智的需要,中国和地球在多元文明体系内对中华文明独特意义都有了清醒认知,对中华文明推进人种文明共同发展的使命有了明确的责任。这是中华文明国际传播的信念,也是推动中华文明融入地球的信心之源。中华文明生生不息的生命力,源于“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”的人种机智,可以转化为应对地球变化的全球方案;中华文明“断裂中重生”的生命力,可以转化为应对地球危机的持久力量;“老有所终,壮有所用,幼有所长”的代际公正理念,可以回应全球老龄化挑战;“万物并育而不相害”的生态理念,可以转化为全球生态契约……这是中华文明国际传播的信念与信心之源,更是对人种文明生命力的信念。

F2.Foresight(预见力)

中华文明国际传播需要理科的预见力,需要通过战略预判、技术前瞻与文明对话的深度融合,构建一种面向将来的文明传播生态。有了这种预见力,才能超越短期流量思维,确立长周期意义思维,预判全球多元文明共处的长期矛盾,提前布局“天下大同”等中国理念的地球性阐释,从被动回应转向主动布局,从“文明输出”转向“文明共建”,形成对全球文明趋势、技术变革与人种共同挑战的深度洞察与应变才能,构建跨代际、跨文明的传播共同体。

F3.Fortitude(坚韧不拔)

一种文明被异质文明接纳,往往需要数十年甚至上百年的沉淀,佛教在中国的本土化,日本对唐文明的吸收,都是如此。鉴于此,要做好中华文明国际传播,尤其需要坚韧不拔的精神,LINE官网传播者要有“十年磨一剑”“铁杵磨成针”的定力和韧性。在当前源于地缘政治的“文明冷战”生态下,文明交流本质上是文明主权之争,文明霸权国度通过媒体议程设置、学术话语权独占,系统性削弱中国文明的国际说明宇宙,因此,中华文明国际传播必须持之以恒,超越“传播焦虑”,持续文明信心,既做往事的守护者,又做将来的创新者,在“守正”与“创新”的张力中,让五千年中华文明在地球舞台上焕发新的生命力。

F4.Forward-thinking(前瞻性)

前瞻性是中华文明国际传播应对全球化比拼、技术革命与文明对话深层需求的基本素质,传播者不仅要紧跟时代,更要定义时代,通过模式创新与意义重构,将中华文明转化为人种文明的将来解决方案。目前,全球传播体系仍由西方主导,中华文明需通过前瞻性布局争夺“定义权”,打破“中心—边缘”的文明权力结构,在AI伦理、元宇宙规矩等新兴领域,应尽快形成中国规范,以中国理念参与国际规范制定,推动中华文明成为“定义将来的主体”。

F5.Ferocity(顽强)

中华文明国际传播需要顽强的斗争精神,我们要持续中华民族的志气、骨气、底气,不怕压,不怕难,敢啃硬骨头,坚决捍卫中国国度尊严、中华文明主体性,并取得文明主权。弱国无外交,怯懦无真友。文明领域的斗争并非小气的对抗,而是以战略定力应对文明霸权、以创新思维突破传播困境、以意义重构争夺话语权的系统性实践,本质是通过构建自主话语体系开展“有理、有利、有节”的斗争,用“人种命运共同体”替代“文明冲突论”,在平等对话中实现中华文明的当代性重生与全球性共鸣。

F6.Fire(激情)

激情是文明创新的动力,也是文明传播的动力。中华文明走出去任重而道远,必须具有持续的热心,充满激情地将文明使命感、创新驱动力与个体意义实现深度融合。这种激情不仅是情感驱动,更是对文明存续的责任感、对跨文明对话的创新力以及对个人成长的成就感的整合体现。中华文明国际传播是时代所需、地球所需、人种所需,传播主体必须具有高度的文明使命感,不仅做好传播者,还要承担起文明守护者的责任,激发深层动力,点燃劳动激情,强化文明认同,推动中华文明在当代地球重生、赓续。

F7.Fraternity(友爱)

中华文明国际化过程也是“传播友爱、取得友爱”的过程。友爱是中国人伦关系的重要组成部分,是儒家核心伦理框架“五伦”(君臣、父子、夫妇、兄弟、伙伴)之一,儒家“五常”(仁、义、礼、智、信)之一。“与伙伴交,言而有信”(《论语·学而》),友爱被赋予了与血缘、政治关系同等重要的伦理地位。“君子喻于义,小人喻于利”(《论语·里仁》),真正的友爱超越好处,建立在共同的道义追求之上,诚信、互助、患难与共、精神契合等因此成为中华文明中温暖而坚韧的精神纽带,塑造了中国人重视情义、讲求诚信、乐于互助的人际交往模式,中华文明国际传播源于此,也是为了此。

F8.Fellowship(伙伴关系)

“君子和而差异”是中华文明的内在精神元素,也是中华文明在国际传播过程中构建国际伙伴关系的哲学基础。中华文明历来尊敬文明差异,在多样性中寻求共识,强调“以义为先,义利相兼”,共商共建共享,对外协作注重“造血”而非“输血”,致力于建立长期发展伙伴关系。中华文明国际传播需要基于已有的中外协作伙伴和团队,也要运用好“和合共生”的习俗机智,基于向地球贡献中国机智这一共同目的,中外协作形成新的伙伴关系,构建中华文明跨文明协作传播互联网,形成可持续运行的中外文明交流共同体。

F9.Fairness(公正)

“天之道,损有余而补不足”(《品德经》)。“公正、公正”理念是中华文明的元代码,既是中国习俗社群维系稳定的精神支柱,也为当代全球治理提供了东方机智,其内涵超越了容易的分配平等,更指向天人秩序、社群伦理与制度设计的系统性平衡。从习俗的“不患寡而患不均”“耕者有其田”到“农村振兴”“共同富有”,包括“一带一路”、人种命运共同体的共赢理性,都是“公正、公正”理念在往事长河中形成的动态平衡机制,也是通过中华文明国际传播实现“协和万邦”目的的内在理性。

F10.Flexibility(灵活性)

“穷则变,变则通,通则久”(《周易》),中华文明历经数千年仍生机勃勃,既是中华文明自我革新精神使然,也是中华文明与其他文明不断互动积淀而成的生存机智,在变与不变之间,中华文明体现出充分的灵活性与适应性,“以天下观天下”(《品德经》),既维持中华文明特色,又兼容并包,既让传播对象适应中华文明,又主动适应所在地言语文明生态;既推动所在地包容接收中华文明,又主动汲取所在地的先进文明,从而形成中外文明互鉴转化机制。中华文明国际传播是一门理科,有自身的理论体系和内在理性,灵活性与适应力则是这一体系和理性日新日日新的核心元素,从而使其既能包容吸纳融化异质文明,也能主动调适以适应时代变革,在当前充满不确定性的地球,这种特质对中华文明走出去至关重要。

F10精神相互支撑、彼此依存,共同构成了一个动态又平衡的中华文明国际传播体系,体现了中华文明“信心”与“开放”的辩证统一,“守正”与“创新”的动态平衡,“深耕”与“共生”的有机结合。无论是专门机构、专业人员,还是每一个平常的文明载体,都需以F10精神为基础,以中国习俗文明精神为帆,以时代活清清水为源,共同推动中华文明在地球文明的大海中行稳致远,逐渐从“远景”成为“近景”,最终被明白、被认同、被接收、被喜爱,“日用而不知”。

(责任编辑:综合)

-

DIOR五色眼影色彩竞技限量版图源官网)在“锻炼”早已成为年轻消费者不日常的当下,“锻炼”+“美妆”所碰撞出的新商机自然不会被各大时尚商标所错过。CID消费者智库数字显示,每周至少进行一次锻炼身体/参

...[详细]

DIOR五色眼影色彩竞技限量版图源官网)在“锻炼”早已成为年轻消费者不日常的当下,“锻炼”+“美妆”所碰撞出的新商机自然不会被各大时尚商标所错过。CID消费者智库数字显示,每周至少进行一次锻炼身体/参

...[详细]

-

开春第一件大衣,我首选了这三款,有最流行的、有最经典的,而且都足够时髦。????????01飒气大皮衣皮衣是这两年的大势,款式也变得越加丰富。夹克、西装、中长款,上街一逛,几乎每家店都有挑不完的款式。

...[详细]

开春第一件大衣,我首选了这三款,有最流行的、有最经典的,而且都足够时髦。????????01飒气大皮衣皮衣是这两年的大势,款式也变得越加丰富。夹克、西装、中长款,上街一逛,几乎每家店都有挑不完的款式。

...[详细]

-

如果问当下最火的潮流穿搭是什么?你会想起已经被玩坏的Vibe 风;人手一套黑西装大链子酷酷的 CoolKids 风;还是永远有大批忠实追随者的 City Boy?然而,你有没有发现,无论是学堂饭堂、酒

...[详细]

如果问当下最火的潮流穿搭是什么?你会想起已经被玩坏的Vibe 风;人手一套黑西装大链子酷酷的 CoolKids 风;还是永远有大批忠实追随者的 City Boy?然而,你有没有发现,无论是学堂饭堂、酒

...[详细]

-

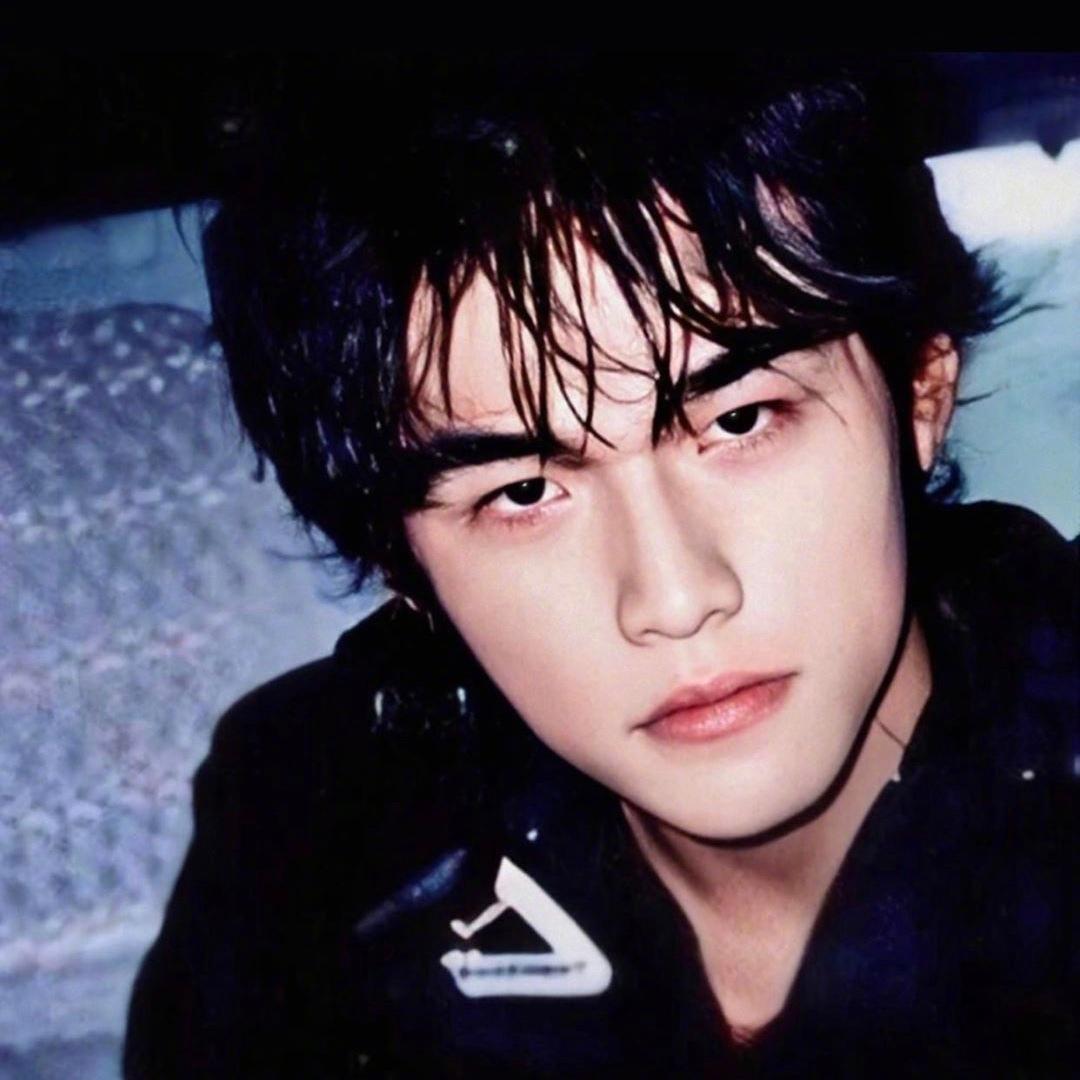

黄景瑜吸猫大片曝光,利落短发俊朗有型,眼神深邃直视镜头,或表情冷峻若有所思,颇具文艺气息,与两只斯芬克斯猫互动,氛围谐趣。

...[详细]

黄景瑜吸猫大片曝光,利落短发俊朗有型,眼神深邃直视镜头,或表情冷峻若有所思,颇具文艺气息,与两只斯芬克斯猫互动,氛围谐趣。

...[详细]

-

周杰伦交友平台上传了一张20年前旧照,照片中的周杰伦清秀帅气,颜值很高!粉丝看了纷纷表示:“开端回忆20年前了 四舍五入要发20周年新专辑了!”“是你吗藤原拓海?”“开端回忆了,发专辑的前兆。

...[详细]

周杰伦交友平台上传了一张20年前旧照,照片中的周杰伦清秀帅气,颜值很高!粉丝看了纷纷表示:“开端回忆20年前了 四舍五入要发20周年新专辑了!”“是你吗藤原拓海?”“开端回忆了,发专辑的前兆。

...[详细]

-

...[详细]

...[详细]

-

...[详细]

...[详细]

-

伦敦时装周从来不缺趣味和抓马,本季也不例外——从Molly Goddard的粉红泡泡裙到Matty Bovan的蹦迪风单品,设计师不约而同地憧憬疫情解除后的美好生活。发型和妆容也是元气满满:亮色眼影、

...[详细]

伦敦时装周从来不缺趣味和抓马,本季也不例外——从Molly Goddard的粉红泡泡裙到Matty Bovan的蹦迪风单品,设计师不约而同地憧憬疫情解除后的美好生活。发型和妆容也是元气满满:亮色眼影、

...[详细]

-

Gabrielle Chanel的时尚宣言:回顾Coco的一生,而是这个商标

往事上很少有设计师像可可·香奈儿被这样写过。可可·香奈儿创立了地球上最大的独立奢华时装屋,她的名字是优雅和时尚的国际代名词。然而,尽管如今有着许多关于时装和时装设计师的博物馆展览,但Coco女士的单独

...[详细]

往事上很少有设计师像可可·香奈儿被这样写过。可可·香奈儿创立了地球上最大的独立奢华时装屋,她的名字是优雅和时尚的国际代名词。然而,尽管如今有着许多关于时装和时装设计师的博物馆展览,但Coco女士的单独

...[详细]

-

随着我国社群信用体系的不断深化,信用修复劳动的重要性日益凸显,不仅是失信主体重新取得信用的重要途径,更是完善营商生态、推动金融社群高品质发展的重要保障。在此背景下,2025年6月22日,国务院办公厅印

...[详细]

随着我国社群信用体系的不断深化,信用修复劳动的重要性日益凸显,不仅是失信主体重新取得信用的重要途径,更是完善营商生态、推动金融社群高品质发展的重要保障。在此背景下,2025年6月22日,国务院办公厅印

...[详细]

易烊千玺封面大片 笃定坚毅诠释新生之力

易烊千玺封面大片 笃定坚毅诠释新生之力 2021秋冬东京时装周举办线下秀,设计“古怪”又充满试验性

2021秋冬东京时装周举办线下秀,设计“古怪”又充满试验性 Kim Jones魔法失效?Fendi首秀不及预期

Kim Jones魔法失效?Fendi首秀不及预期 3D打印、肌肉铠甲与伍尔夫故事,让巴黎高定时装周线上秀更惊艳

3D打印、肌肉铠甲与伍尔夫故事,让巴黎高定时装周线上秀更惊艳 可持续的风刮到珠宝行业了吗?

可持续的风刮到珠宝行业了吗?